Онежская параметрическая скважина

Источник информации:

Отчет по объекту "Онежская параметрическая скважина"

(отв.исполнитель В.В.Наркисова).

г.Ярославль, 2009 г.

С отчетом можно ознакомиться в фондах

Карельского ТФИ.

Целевое назначение работ: повышение эффективности геологической интерпретации данных глубинных геофизических исследований на опорных профилях в северо-западной части Восточно-Европейской платформы (Балтийский щит) на основе получения параметрической геолого-геофизической информации о геологической среде и разработки современных моделей глубинного строения.

1. В 2008 году завершено бурение Онежской параметрической скважины на проектной глубине - 3500 м. С отбором керна было пробурено 1754,75 м или 50,1 % всего пробуренного метража.

2. Выполнена первичная порейсовая документация керна, отобраны пробы шлама в интервале 900-3500 м. Проведено детальное описание и опробование керна и шлама.

3. Выполнен комплекс ГИС во вскрытой части разреза.

4. В завершенной бурением скважине проведены сейсмические исследования НВСП.

5. Выполнена обработка, инвентаризация, фотодокументация, систематизация и закладка керна из вскрытой части разреза (до глубины 3260м) на долговременное хранение. Составлена эталонная коллекция образцов керна (до глубины 2500м).

Выполнены комплексные и специализированные петролого-геохимические, геохимические, изотопно-геохронологические, рудно-минералогические, петрофизические и др. исследования керна, шлама и сорбированных газов до глубины 2000 м, отдель-ные виды опережающих исследований до глубины 3000 м.

6. Сформирована база данных фактографических материалов комплексных исследований Онежской параметрической скважины по веществу - керну, шламу (2420 Кб) и ГИС (14.75 Мб, 186800 пог. м ).

7. Построены: предварительный геологический разрез Онежской ПС М 1:2000 , геолого-геофизический разрез М 1:2000, петрофизический разрез М 1:2000, специализированные геохимические разрезы.

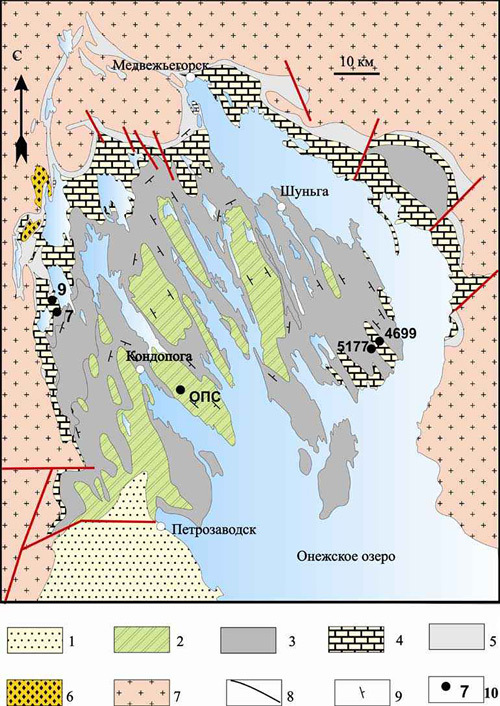

1 - вепсийский надгоризонт; 2 - калевийский надгоризонт;

3 - людиковийский надгоризонт;4, 5 - ятулийский надгоризонт

(4 - онежский горизонт; 5 - сегозерский горизонт);

6 - сариолийский надгоризонт; 7 - архейский фундамент;

8 - разрывные нарушения; 9 - элементы залегания слоистости.

10- буровые скажины.

Онежская скважина вскрыла главные стратоны карелид и докарельский фундамент на глубине 2944 м. По особенностям строения и полноте составляющих его стратонов, вскрытый разрез, включающий мощную толщу ангидритов - каменных солей ятулия, превосходит сводный разрез карелид центральной части Онежской структуры.

9. Выполнена корреляция разреза ОПС с карелидами Онежской структуры. В ОПС выделены маркирующие горизонты, по которым разрез скважины коррелируется с разрезами карелид западной и центральной частей Онежской структуры. Верхний людиковий (суйсарская свита) в разрезе скважины и на Заонежской площади хорошо коррелиру-ется по пачкам переслаивающихся вулканогенных потоков и туфогенных образований. В разрезе нижнего людиковия (заонежская свита) маркирующими отложениями верхней подсвиты являются массивные шунгиты, слоистые сульфидные руды и скопления диагенетических конкреций, нижней подсвиты - горизонт кремнисто углеродистых и пестроцветных карбонатных алевропелитов (кривозеритов). Граница между людиковием и ятулием в Онежской ПС характеризуется как литологически несогласная. Она фиксируется по резкой смене источников сноса, что соответствует существующим представлениям о полной перестройке характера седиментационных процессов. В разрезе верхнего ятулия (туломозерская свита) важным репером является строматолит-доломитовая пачка, сопос-тавимая со средней частью туломозерской свиты стратотипической Сундозерско-Пялозерской площади. Разрез ангидрит-галитовой толщи предварительно можно сопоставить с разрезом туломозерской свиты в восточном Прионежье - с горизонтом гипсов и брекчий долеритов с гипсовым цементом.

По материалам ГИС и петрофизических исследований керна получена параметрическая информация о физических свойствах пород и характере их изменения с глубиной. Выполнено литолого-стратиграфическое расчленение разреза; построены геолого-геофизический и петрофизический разрезы Онежской ПС масштаба 1:2000. В разрезе скважины выделены зоны геофизических аномалий, соответствующие интервалам разви-тия трещиноватости, повышенного содержания урана, рудной вкрапленности. Построен геоакустический разрез и определена геологическая природа отражающих границ в скважине. Основные отражающие границы в разрезе скважины представлены (1) зонами разуплотнения - они выделяются по повышению интервальных времен Р- и S-волн по АКШ, и отрицательными аномалиями акустической жесткости, и часто подтверждаются понижением УЭС на кривой БК и отрицательными аномалиями ПС, и коррелируются по керну с зонами повышенной трещиноватости и катаклаза; (2) границами между разными типами пород, выделяемыми по керну и подтверждающимися данными ГИС.

10. Получены аналитические данные по петрохимии и геохимии базальтоидов людиковия. Базальтоиды суйсарского комплекса, в отличие от базальтоидов заонежского комплекса характеризуются как более меланократовые и магнезиальные, что согласуется с особенностями их состава в изученных разрезах Онежской структуры. Геохимический облик вулканических пород свидетельствует о том, что расплавы базальтоидов суйсарского комплекса выплавлялись из глубинного источника, обогащенного компонентом OIB; расплавы базальтоидов заонежского комплекса выплавлялись из менее глубинного источника и несут признаки коровой контаминации. Подтверждение этому существует в минералогии клинопироксенов, а именно в более магнезиальном составе и более высоких P-T параметрах кристаллизации ранних генераций клинопироксенов суйсарских базальтоидов по сравнению с заонежскими. Присутствие в отдельных потоках суйсарских пикробазальтов корового контаминанта подтвеждается минералогически присутствием ксенокристаллов клинопироксена. С учетом геохимических данных разрез людиковия будет корректироваться: (1) возможно, границу между суйсарской и заонежской свитами следует проводить по кровле долеритового покрова на глубине 657 м; (2) в верхней части разреза заонежской свиты выделен силл меланодолеритов суйсарского комплекса.

11. При отложении рудных минералов существенное значение имело присутствие углеродистого вещества. Установлены типы сульфидной минерализации (конседиментационный, диагенетический, гидротермально-метасоматический) и общая последовательность минералообразования. Минерализация имеет прожилково-вкрапленный, прожилковый, вкрапленный характер. Глобулярный пирит и мелковкрапленные пирротин с халькопиритом развиваются по тонкодисперсному сингенетическому УГВ в шунгитионосных породах. Конседиментационный тип колчеданной минерализации представлен переотложенным зернистым пиритом, участвующим в формировании слоистости и тонкими слойками пирит-пирротинового состава. Ведущим типом минерализации в вулканогенно-осадочных породах является медно-пирротиновый со сфалеритом и пентландитом. С ним пространственно совмещен более поздний тип минерализации марказит-пиритовый с арсенопиритом.

12. Установлено геохимическое сходство шунгитоносных пород Онежской ПС и опорного разреза Заонежской площади, построены геохимические разрезы вскрытых толщ. Геохимическая специфика вулканогенно-осадочных пород людиковия состоит в относительном обогащении As, Pb, Sb, Ni, Zn, V шунгитоносных пород с сульфидами преимущественно диагенетического генезиса; Cu и Co - малосульфидных шунгитсодержащих пород и туффитов; в повышенном фоновом содержании Au в горизонтах шунгитисто-сульфидоносных руд и сульфидсодержащих шунгитов.

13. Углеродистое вещество (УГВ) в карбонатных, терригенных и вулканогенно-осадочных породах Онежской ПС представлено тонко-мелкочешуйчатым шунгитовым веществом в основной массе пород и жильными твердыми битумами - антраксолитами. УГВ распределено в разрезе крайне неравномерно (0,03 - 55,3 % Снк). Туфопелиты суйсарской свиты по низкой концентрации некарбонатного углерода (не более 1,1 %) соответствуют субдоманикоидам. Осадочные и вулканогенно-осадочные породы заонежской свиты относятся к доманикитам, максовитам, шунгитам, реже к доманикоидам. Выделены интервалы высокоуглеродистых пород: 1080-1215 м (до 55 % Снк), 890-910 м (до 30 % Снк), 1420-1430 м (до 34 % Снк), 1874-1886 м (до 18 % Снк). По значениям отражательной способности степень термального преобразования шунгитового вещества соответствует температурам стадии апокатагенеза - эпидот-амфиболитовой фации, антраксолита - температурам амфиболитовой фации. Высокая степень преобразования органического вещества подтверждается рентгеноспектральным анализом, показавшим упорядоченную структуру антраксолита. УГВ имеет сингенетичное (сапропелевое), смешанное (сапропелевое и миграционное) и миграционное происхождение. Органический углерод имеет изотопно-легкий состав (-33,9…-40,6 ‰).

14. Получены данные по геохимическому составу битумоидов УГВ. Обнаружено сходство молекулярного состава хлороформенных и спиртобензольных битумоидов пород суйсарской и заонежской свит. ИК-спектрометрия хлороформенных битумоидов показала значительную роль в них алифатических структур, высокую степень их окисленности за счет присутствия сложных алифатических и ароматических эфиров, кетонов, альдегидов, жирных кислот. В битумоидах выявлены углеводороды реликтового строения - н-алканы и изопреноиды.

Высоким содержанием глубокосорбированных газов характеризуются породы, обогащённые УГВ. В составе газов глубокой сорбции преобладают двуокись углерода (в среднем 11,65 см3/кг) и азот (в среднем 6,01 см3/кг), их концентрации увеличиваются с глубиной, максимальные значения зафиксированы в интервале 1127-1189 м. Сумма угле-водородов (УВГ) низкая (в среднем 1,21 см3/кг), в их составе доминирует метан. Концентрации H2 в среднем не превышают 0,69 см3/кг.

15. Для ятулийских отложений получены новые материалы по геохимии стабильных изотопов карбонатного углерода и кислорода. Они подтвердили устойчивость аномалии тяжелого изотопного состава. Изотопный состав углерода в разрезе ятулия и людиковия в Онежской ПС меняется направленно и закономерно, и отражает эволюцию обстановок седиментации, проявившуюся в Онежском бассейне в раннем протерозое. Состав углерода меняется, в среднем, от аномально тяжелого +11,2‰ в магнезитах ангидрит-галитовой толщи, залегающей в основании разреза карелид, к тяжелому +9,8‰ в доломитах туломозерской свиты. В кривозеритах и доломитовых алевролитах ?13C меняется от тяжелого (среднее +5,8‰) к нормальному (-0,3‰ … -16‰). Резко облегченный углерод характерен для углеродисто-карбонатных пород заонежской (-10,0‰) и особенно, суйсарской свит (-14,2‰). Полученные данные по изотопии карбонатного углерода и кислорода послужат основой реконструкций режимов осадконакопления в ятулийском палеобассейне.

16. Каменные соли достаточно однородны по составу и структуре, характеризуются отсутствием седиментогенных структур и текстур, состоят из галита (70-75%), ангидрита (15-20%), магнезита (10-15%), сильвина (~1%). Из акцессорных минералов присутствуют гематит, турмалин, фосфат магния (вагнерит?), хлорит. Все перечисленные примесные минералы являются аутигенными; обломочные минералы в солях не встречены. Отмечена однородность состава и структуры соли на всем протяжении разреза (193 м). Присутствие крупных фрагментов ангидритовых пород в верхней части горизонта солей и брекчий растворения над ними свидетельствуют о течении соли и о развитии солевой тектоники.

17. Дана предварительная характеристика особенностей строения и состава пород фундамента, представленных гранодиоритами. Породы, представляют собой гранитизированные диориты, и несут признаки двух этапов становления. Предварительная оценка абсолютного возраста по цирконам Pb-Pb методом показала, что цирконы с возрастом 2,72 млрд. лет могут указывать время внедрения и кристаллизации исходных диоритов, а более молодые цирконы с возрастом 2,42 млрд. лет фиксируют этап их гранитизации.

Эффективность и значимость выполненных работ определяется возможностью использовать полученную, уникальную для региона, параметрическую геолого-геофизическую информацию о геологической среде при интерпретации данных глубинных геофизических исследований на опорных профилях в СЗ части ВЕП (Балтийский щит); для корректировки региональных стратиграфических схем и решения вопросов геодинамических, палеотектонических и палеофациальных реконструкций, а так же минерагеническим аспектом, учитывая сопряженность зон СРД с залежами каменных солей при выявлении рудоконтролирующих факторов и структур.